Archive for September 2016

Belajar Mengalahkan Diri Sendiri

“Karena manusia bukan Tuhan yang

tahu segala yang tersimpan dalam hati dan pikiran. Maka katakanlah, agar orang

lain mengerti dan setiap masalah terselesaikan tanpa adanya masalah baru”

(Anonim)

|

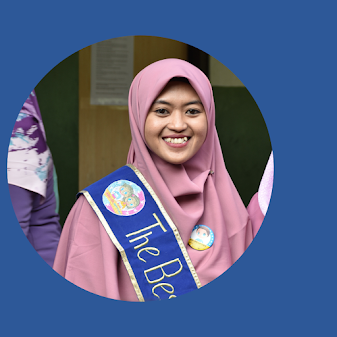

| Satu setengah tahun lalu saat menghadiahi Emak sarjana pendidikan sekaligus menjadi sarjana pertama dalam keluarga :) |

Sebagai

perempuan termuda di rumah, bisa dibilang saya adalah perempuan yang paling

keras kepala. Tidak kalah dengan keras kepalanya Emak. Meskipun sama-sama keras

kepala, kami memiliki satu perbedaan. Emak menunjukkan kekeraskepalaannya

dengan ucapan, sedangkan saya menunjukkan kekeraskepalaan saya dengan diam.

Terbayang

bagaimana jika kami sedang marah? Ya, emak akan terus berbicara dan saya akan

terus diam untuk menunjukkan kemarahan saya. Buruknya lagi, saya baru saja

melewati masa marahan saya dengan Emak di hari ini, tepat di Hari Raya Idul

Adha ini.

Semua ini

bermula dari argument kami tentang pembagian tugas di rumah. Emak dan bapak

memiliki usaha kecil-kecilan berjualan soto di salah satu perkantoran di

Jakarta. Sementara itu saat ini saya sedang bekerja sebagai asisten dosen di

salah satu kampus swasta, mengajar private anak berkebutuhan khusus pada malam

hari, sambil belajar untuk mempersiapkan kuliah di Eropa. Sayangnya, meskipun

saya sudah berusaha untuk mendapatkan beasiswa keluar negeri, tapi Emak dan

Bapak belum meresui saya. Hingga kekecewaan saya memuncak saat saya memilih

belajar dibandingkan membantu kakak di dapur untuk keperluan dagang esok

harinya.

Emak marah.

Seperti biasa membandingkan saya dengan anak tetangga atau sepupu yang lainnya.

Lalu semuanya merambat pada kesalahan-kesalahan sebelumnya yang kembali

disebut. Alhasil, malam itu saya meninggalkan buku-buku saya dan mengerjakan

apa yang Emak minta, meskipun sambil sedikit menangis.

Saya

menangis bukan karena diminta bekerja membantu menyiapkan dagangan. Saya

menangis karena saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan dengan dagangan

yang selama ini diurus oleh Emak dan kakak saya. Ditambah lagi Emak yang

memberikan perintah berurutan. Saya selalu merasa bingung jika diberi perintah

berurutan atau diberikan daftar perintah lebih dari dua secara langsung dan

bersamaan. Tapi Emak dan orang-orang rumah lainnya tidak memahami saya. Yang

saya tahu –berdasarkan ilmu pendidikan khusus yang sedang saya geluti saat ini,

kurang mampu menerima perintah secara berurutan adalah salah satu tanda

disleksia. Setelah saya telusuri dan ingat-ingat lebih jauh lagi, memang sejak

kecil saya tidak bisa diberi perintah berurutan. Kalaupun saya melakukannya,

saya akan melakukannya sambil menangis kebingungan karena tidak paham mana yang

harus dilakukan duluan.

Lanjut pada

cerita saya pada malam itu. Semuanya saya coba lakukan seperti apa yang

dilakukan Emak dan kakak. Demikian pula keesokan harinya, saya melakukan apa

yang seharusnya saya lakukan sebagai pengajar sekaligus anak. Mengajar,

menyapu, mengepel, dan menyeterika pakaian saya lakukan dengan cukup baik hari

ini.

Sayangnya,

saat saya bangun pukul setengah dua malam untuk shalat, saya mendengar Emak

sedang mengomel sendirian di dapur. Beberapa omelannya tentang pekerjaan untuk

keperluan berdagang esok hari yang belum selesai dikerjakan oleh kami

anak-anaknya. Sisanya adalah kemarahan Emak kepada saya. Refleks saat itu juga

saya tidak jadi beranjak keluar kamar. Saya malah menangis semalaman hingga

mata saya sembab.

Pagi

harinya saya memutuskan absen dari tugas harian saya di rumah. Rumah yang sudah

dipel dan piring kotor yang sudah saya bersih tidak menjadi pemandangan pagi

sebelum saya berangkat bekerja. Saya hanya diam di kamar, memikirkan omelan

Emak malam itu dan pergi bekerja di saat saya harus pergi.

Sore

harinya saya habiskan waktu di kamar. Saya sama sekali tidak berkumpul dengan

keluarga lainnya di ruang menonton. Saya memutuskan tidak berbicara pada yang

lainnya meskipun Bapak masih memutuskan berbicara dengan saya. Emak, memutuskan

mengikuti apa yang sudah saya mulai. Jika di rumah, yang saya lakukan hanya

membaca buku-buku pendidikan khusus atau mempersiapkan ujian IELTS. Oh iya,

Di tengah

doa setelah shalat, saya teringat salah satu ajaran Rasulullah bahwa jika seorang

muslim sedang marah, maka dilarang saling mendiamkan lebih dari tiga hari.

Mengapa tiga hari? Karena selama tiga hari itu sejatinya waktu yang cukup untuk

menghilangkan amarah dan selebihkan bukan amarah saat bertengkar yang berperan

tapi amarah lain, ego lain yang mengambil alih.

Mengingat

hal itu, saya memikirkan cara bagaimana melakukan aktivitas seperti sedia kala.

Jika saya sudah marah sejak Kamis pagi, dan memilih tidak berbicara sejak

Jumat, maka Minggu adalah hari terakhir saya untuk mendiamkan mereka. Tapi saya

tidak ingin dianggap salah oleh Emak. Saya juga tidak mau melakukan itu

terlebih dahulu.

Beruntung

ada adik Emak bertamu pada MInggu sore. Saya selalu menutupi konflik keluarga

di depan orang lain, termasuk di depan keluarga besar. Jadi selama adik Emak

bertamu, saya bersikap seperti biasa, keluar kamar, berbicara dengan yang

lainnya, dan ikut bergabung di ruang tamu. Tapi setelah adik Emak pulang, saya

kembali ke kamar. Saya tidak tahu harus memulai dari mana dan saya justru

kembali ke kamar, mengurung diri hingga hari raya tiba. Saya juga memutuskan untuk

mogok makan sejak sabtu sore. Emak tahu itu.

Malam itu

saya menangis lagi sendirian. Saya bingung ingin memulai dari mana. Yang bisa

saya ucapakan di antara takbir hari raya idul adha adalah “Kapan ini akan

berakhir, ya Allah!”

***

Saya tidak

shalat hari raya karena saya sedang dalam masa menstruasi. Saya menghabiskan

pagi hanya di dalam kamar sementara Emak dan kakak saya sibuk di dapur sejak Minggu

pagi untuk menyiapkan hari raya.

Tepat pukul

setengah delapan pagi, setelah Emak pulang dari shalat hari raya, Emak masuk ke

kamar saya. Beliau membangunkan saya dengan menggoyang-goyangan badan saya

sambil berkata, “Bangun, Nak. Ini hari raya. Ngapain kamu marah kayak begitu?”

Saya tidak

menjawab dan lagi-lagi hanya menangis.

“Mau sampai

kapan kamu kayak gini? Ini hari raya. Ayo keluar!” Emak masih menggoyangkan

tubuh saya sementara saya diam dan tidak berkutik sedikitpun.

Setengah

jam berlalu dan saya memutuskan bangun. Saya kembali ke laptop dan membuka file

palajaran individual yang saya punya. Tidak lama kemudian Emak datang lagi

menghampiri saya.

“Makan

sana! Emak masak-masak dari kemarin. Tolong ubah sikap kamu. Ini hari raya.

Saling memaafkan,” kata Emak di belakang saya. Saya hanya lurus menatap laptop

denga mata berkaca-kaca antara marah dan keinginan untuk mengakhiri amarah.

Pukul delapan

empatlima Emak kembali dan mulai menaikkan nada suaranya. “Kamu kenapa sih?

Marah kenapa? Kenapa gak ngomong? Kenapa begini?”

“Lis gak

marah. Lis begini karena Emak yang marah duluan,” jawab saya.

“Marah yang

kapan? Emak gak marah. Kan Emak bilang kalau Lis mau belajar silakan. Gak

apa-apa. Emak gak mau Lis gagal ujian dan malah nyalahin Emak.”

“Waktu

malam Emak marahin Lis. Padahal Lis lagi tidur. Lis sedih dengerinya,”

“Astaghfirullah,

Nak. Kapan itu?”

“Tuh kan

Emak gak ngerasa ngomong. Tapi Lis ngedenger sendiri dari kamar. Lis mau shalat

tapi gak jadi gara-gara Lis denger Emak marahin Lis malem-malem,” saya semakin

menangis.

Emak terus

bertanya banyak hal tentang perilaku saya belakang. Lalu sebuah memeluk saya

sesudah berkata, “Maafin Emak ya. Maaf kalau Emak khilaf. Kesal dan bicara

kasar ke Lis. Emak gak ada maksud apa-apa,”

Saya terus

menangis. Terunduk di dalam kedua lengan saya. Emak mengangkat kepala saya.

Beliau terus berbicara.

“Lihat

Emak, Lis. Lihat Emak. Emak minta maaf ya. Lis tahu kan Emak pengin Lis sukses,

Emak khilaf ngomel karena kesel. Lihat Emak, Lis. Lihat!” Emak menangis,

meminta saya terus melihat kea rah matanya.

Saat itu

saya merasa seperti anak kecil kembali. Saya seperti anak-anak berkebutuhan

khusus yang sering saya tangani. Saya mengalami meltdown (pelampiasan amarah

dari menumpuknya kesal akan banyak hal).

Saat itulah

saya tahu bahwa saya harus mengatakan semua yang saya rasakan hingga meltdown

saya hilang. Saya mengatakan apa saja yang saya harapkan dari Emak, Bapak, dan

kakak. Termasuk berharap Emak tidak memberikan perintah berurutan atau banyak

perintah secara bersamaan. Di saat itulah saya mengatakan keinginan saya untuk

melanjutkan kuliah ke University of Birmingham sangat besar, demi Emak dan

Bapak. Termasuk mengatakan untuk tidak memikirkan pernikahan demi memikirkan

kebahagiaan Emak Bapak dan untuk mengangkat derajat keduanya di hadapan Allah

juga orang-orang yang pernah memandang rendah keluarga kami. Juga tentang

kesedihan saya selama beberapa bulan ini mengurus anak-anak jalanan sendirian

di saat beberapa teman yang saya anggap bisa mendukung justru memilih mundur.

Begitupun

Emak. Beliau mengungkapkan apapun yang beliau ingin ungkapkan. Harapan beliau

kepada saya. Doa-doa beliau kepada saya dan keluarga. Termasuk nasihat untuk focus

melanjutkan kuliah dibandingkan mengurus anak-anak jalanan sendirian.

Kami

mengakui segala kesalahan kami. Mengungkapkan kegelisahan kami satu sama lain.

Lalu mengatakan maaf dalam pelukan. Emak mencium wajah saya yang berlumuran air

mata. Meminta saya menatap wajahnya sekali lagi. Sekali lagi berbagi maaf,

tetap memeluk saya hingga saya merasa tenang dan kami sama-sama merasa lebih

baik.

***

Sebenarnya

yang ingin saya sampaikan di sini bukan bagaimana saya bermarahan dengan Emak

hingga kami berbaikan di hari raya idul adha ini. Saya ingin menyampaikan apa

yang ada di balik marah dan maaf yang kami bagi selama beberapa hari

belakangan.

Saya

pribadi merasa begitu egois ketika saya merasa menjadi yang paling tersakiti

karena omelan Emak. Saya merasa sudah cukup tertekan dengan pekerjaan di

kampus, private, pekerjaan sosial yang saya lakukan sendiri, serta pekerjaan di

rumah sebagai anak rumah tangga. Tapi saya lupa berkaca pada Emak yang saat ini

menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi Bapak yang sudah tidak sesehat

dulu. Saya lupa melihat Emak yang harus memikirkan saya, kakak dan keponakan

yang disabilitas, serta kakak pertama saya yang seorang single parent. Saya

lupa berkaca pada Emak yang harus bangun dini hari dengan menyekolahkan saya

hingga sarjana. Saya lupa pada sosok hebat yang telah menjadikan saya seperti

sekarang saya adanya. Saya lupa melihat sisi lain di rumah ini dari beliau.

Saya tersadarkan

akan hal ini karena malam harinya saya menonton live action Chibi Maruko Chan

the movie. Dalam film tersebut Maruko marah kepada ibu dan kakaknya karena ibu

membelikan pakaian baru untuk kakaknya tapi tidak untuk dirinya. Sebaliknya,

Maruko malah diberikan pakaian yang pernah dipakai kakaknya. Di bagian lain,

Maruko sedih karena kakaknya memberikan seri stiker yang sedang dikumpulkannya

kepada adik kelasnya dalam agenda “Perjalanan Pertemanan”. Saat Maruko mengadu

kepada ibunya, ibu Maruko hanya menjawab, “Ya mau bagaimana lagi. Kan sudah

diberikan ke orang lain.” Mendengar jawaban ibunya, Maruko jadi semakin sedih

dan marah kepada hampir seluruh penghuni rumah –kecuali kepada kakeknya. Tapi

di akhir cerita, kakak Maruko tetap memberikan sebuah Bulu Amal kepada Maruko

daripada kepada adik kelasnya. Kakak Maruko berkata kepada adik kelasnya bahwa

Bulu Amal adalah lambang keluarga dan bagaimanapun Maruko tetaplah keluarganya

dibandingkan dengan adik kelasnya tersebut.

Saya merasa

posisi saya cukup mirip dengan Maruko. Saat ibu Maruko merespon aduan Maruko

dengan kata “mau bagaimana lagi” adalah sebuah respon logis tetapi Maruko

menanggapinya dengan respon perasaan. Hingga akhirnya Maruko merasa ibunya

salah dan ibu Maruko menganggap Maruko salah telah marah tanpa sebab yang

jelas. Persis seperti marahnya saya kepada Emak karena Emak telah marah kepada

saya. Padahal Emak belum tentu semarah saya saat saya dimarahi oleh beliau.

Satu hal

lagi, saya sering kali merasa bahwa diri sayalah yang paling sengsara. Mungkin ini

sering dialami banyak orang, merasa bahwa dirinyalah yang ada di posisi paling

buruk dan terpuruk sendirian. Padahal, jika ingin membuka diri sedikit saja,

kita akan tahu bahwa kesulitan bukan hanya milik kita sendiri. Kesulitan dan

keresahan adalah milik banyak orang. Tapi membuka diri adalah pilihan beberapa

orang untuk menyadari. Saya pun baru menyadari bahwa kesusahan yang saya alami tidak

seberapa besar dibandingkan apa yang harus Emak hadapi, terutama saat

berhadapan dengan saya.

Lalu di

mana letak kesalahan yang sesungguhnya? Pada gengsi kita. Itulah jawaban yang

saya punya saat ini.

Saya gengsi

untuk bertanya langsung maksud amarah Emak malam itu dan saya malah memilih

diam di kamar sambil menangis. Saya gengsi untuk memulai percakapan setelah

tiga hari tidak berbicara. Pun saya gengsi untuk melunakkan hati saya sendiri.

Emak?

Mungkin Emak gengsi dengan diamnya saya, hingga beliau marah di belakang saya.

Bisa jadi beliau juga gengsi dengan amarahnya sendiri hingga beliau ikut

mendiamkan saya saat saya mulai memilih diam.

Kami

sama-sama gengsi untuk menunjukkan kalau kami ingin semuanya kembali seperti

sedia kala. Kami nyatanya gengsi mengakui bahwa kami saling membanggakan,

saling menyayangi, dan ingin kembali seperti sedia kala.

Lalu gengsi

itu hilang saat kami sama-sama mengungkapkan apa yang sebenarnya kami rasakan.

Keterbukaan akan apa yang kami alami adalah pemutus tali gengsi tersebut. Saat

bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kami harapkan, dan apa

yang tidak kami harapkan, semua amarah itu perlahan hilang bersama hilangnya

gengsi kami untuk saling terbuka. Kemudian, hilanglah gengsi kami untuk saling

meminta maaf meskipun saat itu wajah kami jelek dan beringus karena sama-sama

sedang menangis.

Benar apa

kata seseorang, kejujuran adalah kunci dari sebuah hubungan. Jujur tentang apa

yang kita rasakan dan jujur terhadap apa yang kita harapkan benar-benar menjadi

inti dari kebersamaan. Pastinya, jujur pun perlu diikuti oleh pembicaraan untuk

menemukan solusi bersama.

Untuk

sebuah hubungan ibu dan anak, bapak dan anak, guru dan murid, teman, sahabat,

dan kekasih. Sejatinya tidak ada yang akan salah paham jika kita mau

mengatakannya. Tidak ada yang tersakiti jika kita mau mengalah tapi tidak pada

ego dan gengsi diri sendiri.

Untuk Emak

yang telah mengajarkan arti perjuangan. Lis percaya, kita masih bisa saling

berpelukan, tersenyum, dan tertawa bersama hingga suatu hari nanti Emak melihat

Lis menjadi seorang sarjana untuk kedua dan ketiga kalinya, bersama dengan

suami dan anak-anak Lis. Semoga Allah senantiasa menyehatkan dan menjaga Emak Bapak di manapun kalian berada. Amiin.

“Mengalahlah

pada setiap orang hingga tidak ada lagi yang mampu mengalahkanmu”

(Anonim)

Jakarta, 13

September 2016

0:49 pagi

Melly; Kurungan Harapan (2)

Tiga tahun

lalu saat saya masih kuliah, seorang ibu datang ke rumah saya. Beliau bertamu ketika

saya sedang membuang sampah selapas menyapu teras rumah di sore hari.

“Kak Lis,”

panggilnya dari balik pagar rumah saya.

Saat saya

menoleh, dia mendekati saya. Beliau tersenyum meski raut wajahnya tidak bisa

menutupi kelelahannya.

Namanya Bu

Tuti, anak seorang lelaki paruh baya yang saya kenal baik sebagai guru mengaji

di perkampungan tempat tinggal kami.

“Kak Lis

katanya ngajar di SLB ya?” tanyanya langsung.

“Saya masih

kuliah, Bu. Sambil ngajar juga. Tapi bukan di SLB,” jelas saya.

“Tapi

ngajarin anak-anak yang kayak begitu kan?” tanyanya lagi.

Saya

mengerutkan kening. Sebenarnya kata “begitu” ketika membicarakan profesi saya

adalah salah satu kata yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Kata itu

membuat seolah-olah anak-anak berkebutuhan khusus tidak memiliki kriteria lain

selain keabstrakan yang tidak terdefinisi di masyarakat. Di sisi lain,

kurangnya informasi kepada masyarakat tentang keberadaan anak-anak berkebutuhan

khusus ini menjadi salah satu sebab munculnya kata “begitu”.

“Iya kan,

Kak Lis?” tanyanya lagi dengan suara yang lebih menarik keprihatinan saya.

“Iya, saya

ngajar anak-anak yang autis. Tapi di sekolah inklusi, Bu. Sekolah umum yang

nerima anak-anak autis,” saya mencoba menjelaskan.

“Ini…,”

suaranya menggantung antara keraguan dan harapan. “Ada anak di TPA saya yang

diam terus. Gak mau berbaur dengan anak-anak lain. Kemampuannya juga di bawah

yang lain.”

“Oh, terus

gimana, Bu?” tanya saya.

“Kak Lis

bisa liatin anak itu dulu? Kali aja Kak Lis bisa nanganin anak itu,” beliau

memegang tangan saya. Sebuah kontak fisik antara guru dan wali murid ini kurang

saya sukai. Bukan karena alasan agama melainkan saya akan sulit menolak karena

ketika tangan saya disentuh, maka dengan sendirinya saya menjadi luluh untuk

melakukan sesuatu untuk anak mereka.

Saya

mengiyakan permintaannya. Membuat janji pertemuan yang ternyata tidak pernah

dapat saya tepati karena tugas-tugas di kampus yang saat itu cukup menyita

waktu.

***

Itu adalah

pertemuan pertama saya dengan orang tua Melly yang kemudian saya tahu dari Emak

bahwa yang dimaksud dengan murid TPA-nya adalah Melly. Entah kenapa Bu Tuti

menyebut anaknya sebagai muridnya. Tapi saya yakin, beliau memiliki alasan untuk

hal itu dan saat ini saya tidak terlalu mempedulikan alasan itu.

Kini

saatnya saya focus kepada Melly, membayar hutang pertemuan itu.

***

Pertemuan

kedua. Melly diantar ibunya hingga teras rumah. Tubuhnya menggelantung di

tangan ibunya, tidak mau masuk. Melly merajuk tanpa suara, kakinya yang memaku

di teraslah yang menyuarakan keengganannya masuk bersama saya. Maka dengan

terpaksa saya melepas tangannya dari tangan ibunya dan menuntunnya ke dalam

rumah.

Tangan

Melly dingin. Mungkin sepertinya selalu dingin, karena di pertemuan pertama pun

tangannya dingin. Secara fisik Melly sama seperti anak kelas tiga sekolah dasar

pada umumnya, malah tubuhnya cenderung tinggi. Tubuhnya sudah mencapai telinga

saya yang memiliki tinggi seratus lima puluh sentimeter saja. Badannya kurus

dengan kulit kuning langsat, bersih. Mata sipit dan postur tubuhnya yang sering

membungkuk adalah beberapa hal yang membuatnya agak berbada dengan anak-anak

lainnya di sekitar rumah.

***

Saya

mengajak Melly duduk bersama saya. Kami dipisahkan sebuah meja lipat bergambar

tokoh kartun Spongebob Square Pants. Saya kembali mengambil kardus berisi

buku-buku dan memintanya mengambil buku baru untuk dibaca bersama –yang kenyataannya

hanya saya yang membaca.

Melly tidak

merespon. Dia hanya menunduk. Rambutnya yang tak cukup panjang agak menjuntai,

membantunya menutup diri dari pandangan saya.

“Hari ini

kita mau mambaca buku ya mana nih?” saya bertanya.

Tetap tidak

ada respon. Saya memutuskan untuk mengambil sebuah buku tipis dari Serial

Profesi yang berjudul “Pengusaha Boneka”.

“Aku

bacakan yang ini ya. Kamu mau?”

Melly tetap

diam. Tidak ada suara. Tidak ada isyarat ataupun gesture tubuh yang menjawab

pertanyaan saya.

“Kamu suka

boneka? Aku suka boneka. Waktu aku esde, aku punya banyak boneka. Aku juga suka

bikin baju boneka sendiri. Buku yang mau kita baca ini tentang boneka loh.

Sebenarnya ini tentang pengusaha boneka. Orang yang punya banyak banget boneka.

Mau tahu gak kenapa orang ini punya banyak banget boneka? Aku mulai baca ya.

Melly dengarkan ya, nanti kita gentian bacanya!”

Kurang

lebih seperti itulah saya berbicara sendiri agar tidak ada kesunyian di antara

kami. Harapan saya, Melly serupa dengan anak-anak lainnya yang tidak mau

berbicara di tempat belajar dan kemudian “terpancing” untuk berbicara setelah

saya menjadi cerewet, banyak bercerita.

Sayangnya,

usaha saya belum menunjukkan hasilnya. Melly tetap diam. Bahkan tidak ada satu

katapun yang keluar dari mulutnya. Selama pertemuan ini, Melly hanya memainkan

tangannya. Memasukkan seluruh jarinya ke mulut, mengayunkan badannya ke depan

dan belakang, atau memonyongkan mulutnya.

Mungkin

saya kurang menarik baginya, atau memang pendekatan saya yang salah? Saya

mencoba menerka-nerka. Dan saya tidak bisa menemukan jawabannya.

Pertemuan-pertemuan

selanjutnya saya variasikan dengan bermain, menonton video, dan bernyanyi.

Meskipun tidak membuahkan hasil, saya terus mencoba. Bahkan saya mulai

bercakap-cakap dengannya –meskipun itu hanya seperti berbicara sendiri. Saya

bertanya apapun tentang dirinya meskipun

saya sudah tahu jawabannya dan saya menjawab pertanyaan saya sendiri. Saya

berbicara apa saja yang memiliki hubungan antara saya dan dirinya.

“Waktu aku

sekolah esde, aku gak bisa nulis huruf “a” loh, Mell. Aku coba nulis huruf “a”

botak tapi jadinya aneh banget. Gak mirip huruf “a”. Sediiih banget. Padahal

kalau disuruh nulis, pasti banyak banget kan huruf “a”-nya. Aku belajar nulis huruf

“a” sampe satu buku tulis ini nih, Mell. Pernah juga kertasnya sampai bolong

gara-gara aku selalu ngehapus huruf “a” yang salah. Tapi sekarang aku udah bisa

nulis huruf “a”. Soalnya aku coba terus, Mell.”

Melly tetap

diam hingga satu setengah jam yang berlalu terasa sangat melelahkan dan membuat

saya tampak terlalu bodoh sebagai seorang guru.

(bersambung)