Archive for June 2014

Ngarai Hati Mandalawangi (2)

Sering kakiku melangkah dengan tapak-tapak ragu. Meniti

bebatuan diam dengan pikir yang panjang. Lalu di persimpangan jalan, di antara

dua pohon besar yang berhadapan, aku memilih untuk berdiri saja. Sejenak.

Mengingat langkah pertama yang mengantarkanku hingga persimpangan jalan

ini.

Melangkah saja, tepis saja suara-suara ragu di telinga dan hatimu. Begitu seru suara dari balik pohon-pohon besar, kala aku memaku kaki, menunggu siapapun yang datang dari belakang untuk membawaku membuntuti.

Tetiba langit bergemuruh, menitahkan titik hujan jatuh ke bumi. Aku menoleh ke belakang, masih berharap akan ada yang datang. Tapi yang kutemukan adalah tapak-tapak ragu yang mengiringiku telah hilang. Aku tersenyum sendirian, lalu kumenuju salah satu jalan di persimpangan dengan langkah kaki penuh keyakinan.

***

Aku memasuki Mal F(X) dengan langkah ragu. Meniti tangga

kecil khusus pejalan kaki dengan pikiran yang melesat pada rencana-rencana yang

akan dibatalkan dan mencari jalan untuk mengungkapkan rencana ini agar tidak

menyinggung siapa pun. Aku kembali ragu pada setiap keputusan-keputusan yang hendak

kubuat. Selalu saja begini!

“Aduh!” aku mengaduh kala kaki kanan tak berpijak sempurna pada anak tangga terakhir.

“Mikirin apa sih, Lis?” tanya Kak Firdha yang tampak sudah mulai membaca air wajahku.

Hanya tawa yang mulanya menjadi jawabku. Belum kuberitahu apa yang sebenarnya sedang bersiteru dalam pikiranku.

Kurang dari lima menit sejak aku terjatuh di anak tangga sebelum masuk ke dalam mal, aku dan Kak Firdha sudah menapakkan kaki di lantai tiga mal ini. Tepat di sisi kanan eskalator, sebuah standing banner besar berdiri dengan nuansa hijau, menandakan kami sudah semakin dekat dengan tempat pendaftaran ulang lomba lari Jakarta International 10 K.

Lima loket yang dibuka untuk mendaftar ulang dan kelima loket tersebut dipenuhi barisan orang yang mengantre. Aku melangkahkan kaki ke loket nomor tiga dibuntuti Kak Firdha yang berbaris tepat di belakangku. Saat baru saja kaki ini berdiri ajeg, menunggu gilirannya maju, tetiba Kak Firdha membuka wacana.

“Jadi naek? Kapan jadinya?”

O God, kenapa harus ditanyakan sekarang. Jawabku dalam hati.

“Ya gitu deh. Masih tetap rempong. Semakin rempong juga karena masih saling berdebat dan ngambek hanya karena hal-hal sepele,” jawabku, cukup melenceng dari apa yang ditanyakan.

“Yaelah, males banget dengernya. Terus kau jadi ikut?” Kak Firdha mengulang tanyanya.

“Bingung,” jawabku.

“Lah, kenape lu bingung?” tanya Kak Firdha.

Aku mulai menumpahkan segala kegundahanku untuk ikut

serta ke pendakian ini. Bukan karena persiapan pendakian yang tidak seperti

biasanya, melainkan karena perubahan destinasi waktu keberangkatan yang akan

berbentrokan dengan Jakarta International 10 K.

“Pengin ikut lari aja kayaknya. Nanti insya Allah mau

kopdaran nih yang pada naek. Insya Allah nanti sekalian ngomong kalau gak jadi

ikut,” aku menutup percakapan sambil melangkahkan kaki ke depan, mengisi urutan

kedua saat orang yang ada di depanku mulai merunduk di meja pendaftaran ulang

untuk mengisi sejumlah data.

Selang beberapa menit, saat Kak Firdha sudah keluar dari antrean dan sudah memegang nomor punggung, sebuah pesan masuk ke handphone-ku.

Di mana? Ane udah di depan F(X)

Sahabatku sudah tiba. Kebingungan kembali mengisi benakku.

Masih di atas. Tungguin sebentar.

Aku membalas smsnya sambil melangkah beriringan dengan Kak Firdha, mengantarnya ke arah toilet yang hanya berjarak beberapa meter dari posisi kami. Sambil menunggu Kak Firdha keluar dari toilet, aku masih menimbang-nimbang kalimat apa yang harus aku katakan pada teman-teman bahwa aku batal mengikuti pendakian.

“Gue udah ditungguin, Kak Fir, di bawah. Nanti di bawah

jangan ngomong-ngomong ya kalo gue ngambil nomor punggung juga buat ikut lomba

lari. Biar gue sendiri yang ngomong kalo gue gak jadi naek,” kataku kala Kak

Firdha menghampiriku.

“Oke. Tenang aja,” jawabnya.

Kami melangkah keluar mal menuju lokasi sahabatku yang sudah menunggu. Saat pertama kali menginjakkan kaki di luar mal, aku mencoba mengubah ekspresi wajah. Menghapus titik-titik bimbang dan ragu. Menggantinya dengan seulas senyum, berusaha semaksimal mungkin mengurangi kekecewaan atas apa yang akan aku katakan pada teman-teman sependakian nantinya.

“Lama banget. Udah kayak tukang ojeg nih gue nungguin lu pada,” celetuk sahabatku ketika kami baru menghampirinya yang sedang duduk di atas motor Jupiter merahnya.

Sedikit sapaan dan cengkrama membuka pertemuan kami di siang hari ini. Sahabatku mengabarkan pertemuan teman-teman sependakian yang semula di Kota Tua dialihkan menjadi di Kopi Doeloe. Pertemuan pukul 17.00, sedangkan jam di handphone saya masih menunjukkan pukul 14. 45.

“Makan dulu ya. Laper nih. Hehehe,” kataku pada keduanya.

Kami memutuskan makan di pinggir jalan sekitaran Senayan,

sambil berbincang banyak hal. Hingga tepat pukul 15.30, kami memutuskan

berangkat ke lokasi kopdar setelah mengantar Kak Firdha ke lokasi bus yang

mengatarnya pulang.

Kopi Doeloe dan Ingatan Itu

Tepat pukul 16.30, aku dan sahabatku sudah memarkirkan motor di Kopi Doeloe yang ternyata berada di Rempoa Factory. Kami langsung menuju mushalah untuk menunaikan shalat Ashar dan bergegas memasuki Kopi Doeloe, melewati anak-anak tangga yang ada di depan mushalah.

“Nadira…,” seruku dalam hati saat pertama kali

melangkahkan kaki di Kopi Doeloe. Suasana kafe yang tenang, sofa-sofa putih

gading dengan bantalan besar, dan lampu-lampu yang redup di bagian dalam kafe

membawaku pada sebuah imaji yang pernah kubuat.

Kafe seperti ini pernah ada dalam benakku, di dalam sebuah novel ratusan lembar yang sudah rampung tapi belum juga berani dikirim ke penerbit. Nadira, tokoh utama yang mencintai kopi menemukan serpihan kisahnya di kafe kopi bernuansa nyaris mirip dengan Kopi Doeloe.

“Di sini aja ya,” aku melangkahkan kaki ke salah satu sofa besar berkapasitas enam orang yang berbentuk huruf U. Sahabatku membuntutiku. Kemudian ia mengambil posisi duduk tepat di sampingku.

Tak lama setelah kami duduk, seorang pelayan menghampiri kami. Dengan salam dan senyum yang tersimpul di wajahnya, pelayan tersebut menyodorkan dua buah buku menu. Setelah beberapa menit memilih dan bertanya perihal nama-nama minuman yang tertera dalam menu, Frozen Cappucino dan Coffe Lava Blue menjadi pilihan masing-masing untukku dan sahabatku.

Nyaris pukul 17.00, di grup WhatsApp berhampuran maaf atas keterlambatan kedatangan mereka. Aku mengulur waktu sambil doodling dan membincangkan tulisan kami masing-masing.

“Ingat Nadira. Dia suka duduk di dekat kaca di salah satu sudut kafe kopi sambil menulis, membaca surat, atau hanya untuk diam, menenangkan pikirannya yang terlanjur melesat dan membuatnya nyaris gila,” kataku pada sahabatku.

“Itu Nadira atau kamu?” sahabatku menggodaku. “Di sini malah teringat Anggun.”

“Itu kamu bukan Anggun. Hahaha,” kataku, membalikkan ucapannya.

Menjelang pukul 17.30, suasana kafe sudah berubah. Di meja paling ujung, seorang pelayan membawa lampu-lampu minyak berwadah gelas kaca untuk diletakkan di setiap meja pengunjung, termasuk di meja kami. Tak lama setelah pelayan itu meletakkan lampu minyak di meja kami, datanglah seorang lelaki tinggi dengan kaos merah marun.

“Ais sama Fatin?” katanya sambil meletakkan jaket di sofa seberang kami.

Aku dan sahabatku mengiyakan seraya mengangguk nyaris bersamaan.

“Ini siapa?” tanyaku.

“Dhika,” jawabnya sambil melepas kacamata.

Saat pertama kali melihat Dhika, aku merasa pernah mengenalnya. Entah kapan, entah di mana. Hingga akhirnya aku tersadar, Dhika cukup mirip dengan salah satu teman yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri, Vitharr.

Suasana masih beku di menit-menit pertama kami sudah berkumpul bertiga. Mungkin karena ini adalah kali pertama pertemuan kami. Mungkin pula karena aku jadi kembali teringat Vitharr, kembali memikirkannya, dan kembali mengkhawatirkannya.

“Tiwi masih di jalan katanya. Yudhit sama Babeh nyusul habis maghrib. Palingan cuma berenam ini nanti,” kata Dhika membuyarkan hening.

Hingga nyaris pukul 18.00, kami tetap bertiga. Entah apa yang kami bicarakan selama masih bertiga, aku tak cukup mampu mengingatnya kembali, karena saat itu pikiranku sedang terlempar jauh ke tempat dan waktu yang lainnya.

Kala itu langit sudah mulai gelap, pertanda sore sudah pergi dan berganti malam yang akan menemani kami. Tetiba Kak Tiwi datang dari pintu yang sama dengan kedatangan Dhika.

“Oh ini Fatin,” kata Kak Tiwi saat pertama kali menjabat tanganku.

Beberapa jenak setelah Kak Tiwi datang, kami pergi ke mushalah untuk shalat Maghrib bergantian. Aku bersama sahabatku dan Kak Tiwi bersama Dhika.

Menghapus Jejak Ragu

Matahari semakin lembah dan malam kian pekat. Satu satu teman sependakian datang, Yudhit dan Babeh. Obrolan kami sudah mulai mengarah pada persiapan pendakian. Mulai dari SIMAKSI, perlengkapan per orang, perlengkapan kelompok, serta fiksasi jumlah anggota pendakian. Aku berpikir, inilah waktunya aku menghapus jejak ragu dengan mengatakan bahwa aku batal mengikuti pendakian ini. Tapi sayang, belum juga mulut ini terbuka untuk mengucapkan sepatah kata, tetiba Kak Tiwi mengabarkan keikutsertaan kami yang semakin menciut jumlah.

“Yang fiks ikut 9 orang nih, termasuk yang ada di sini,” kata Kak Tiwi yang duduk di sisi paling ujung salah sofa.

Aku hanya mendengarkan. Mencoba berpikir ulang apakah

keputusanku untuk mundur merupakan keputusan yang baik buatku dan buat yang

lainnya.

Seperti hamparan pasir di Gurun Sahara yang berhamburan tertiup angin, seperti itu pula keraguan yang saat itu tak mau mangkir dari benakku. Aku terbawa arus kehendakku sendiri, ingin mengikuti lomba lari tapi aku sedang merindukan rerimbunan pohon di hutan. Ah, aku terjebak dalam pikiranku sendiri.

Kebimbangan membuatku memilih banyak diam di pertemuan ini. Aku hanya bisa terus berpikir dan berpikir apa yang paling baik aku lakukan. Maka di sini, di salah satu bagian Kopi Doeloe bersama lima orang unik yang pernah kukenal, aku hanya mengiyakan dan mencoba mengikuti arus pembicaraan meski pikiranku melesat jauh di luar sana.

Pukul 9.00 WIB, tak ada tanda-tanda kemantapan dalam

diriku atas apa yang hendak kupilih. Seperti pepasiran di Gurun Sahara, aku

terhuyung hembusan angin inginku sendiri. Yang kubutuhkan hanya sejenak hujan

yang bisa merdam angin bimbang dan menghapus jejak-jejak ragu.

June 1, 2014; Mandalawangi,

I'll be Hiking for You!

Juni tanggal satu dan aku masih dikurung ragu. Pagi harinya, sebelum berangkat lari ke silang Monas, aku masih berpikir atas keberangkatanku. Berbagai hal menjejal di kepalaku. Mulai dari alasan hingga dampak aku mengundurkan diri dari salah satu agenda ini.

Pertimbanganku hanya satu, agenda manakah yang jika aku

tinggalkan justru akan menyusahkan orang lain? Berangkat dari pertimbangan

inilah aku belajar memilah antara hasrat dan emosi, kehendak dan kontrol diri.

Saat aku sedang menikmati ayunan kaki, berlari di tengah

jalanan yang bebas dari kendaraan, keputusan itu datang. Dengan satu

pertimbangan, aku mulai memantapkan pilihan.

Bismillah! SemogaTuhan menghendaki ini sebagai keputusan

yang bijak. Aku memilih untuk mundur dari perlombaan lari dan ikut ke

pendakian. Keputusan ini karena jika aku mengundurkan diri hanya karena

mengejar target berlari, maka aku akan menyusahkan delapan orang. Tugas bawaan

kelompok yang seharusnya kubawa pasti akan dilimpahkan ke orang lain, itu

artinya paling tidak aku akan menyusahkan satu orang. Belum lagi kesalahanku

saat diamanahi mengurus Simaksi yang ternyata setelah pembayaran dan proses

verifikasi, kami kehabisan quota. A, belum juga pergi aku sudah menyusahkan

orang lain. Egois sekali diriku jika aku mengundurkan diri dari pendakian untuk

ikut lomba lari yang sebenarnya hanya untuk mengukur kemampuanku sendiri.

Setelah memantapkan diri untuk tetap ikut ke pendakian

ini, tanpa berpikir panjang, untuk mengikat keikutsertaanku, kutawarkan diri

untuk membawa tenda dan aku pun mengajak satu orang lagi sahabatku untuk ikut

serta.

Lepas sudah segala ragu dan bimbang yang menyempal di hati. Kini saatnya bersiap untuk pergi dengan tujuh orang baru yang akan memberikanku pengalaman dan cara pandang yang baru.

Seperti semua perjalanan yang punya ceritanya sendiri,

akan ada cerita baru juga di pendakianku kali ini. Bersama segenggam rindu atas

langkah kaki mendaki titik tertinggi, kisah pendakian dengan dua sahabat dan

tujuh orang asing yang baru kukenal akan diwarnai banyak cerita dan berjuta

rasa yang timbul tenggelam.

Bersambung…,

22 June 2014

Posted by Lisfatul Fatinah

Ngarai Hati Mandalawangi (1)

Laksana kunang-kunang yang keluar mengendap-endap,

terbang rendah menelusuri jalan gelap untuk menuangkan kerinduannya pada malam.

Saat itu, aku pun begitu. Aku ingin menuangkan rinduku dari gumpalan masa lalu

yang terlanjur berjejal. Aku rindu kala kaki ini tak ingin berhenti berlari dan

mendaki. Menelusuri rerimbun hijau hingga menapaki titik tertinggi.

Malam itu aku duduk di bangku merah, di seberang pintu teras atas rumah, dan menghadap pada layar laptop yang menyala. Tak ada yang ingin kutulis meski sekata pun. Aku hanya memainkan kursor laptop hingga jemariku menjejaki tuts-tuts keyboardnya dan memasuki folder kedelapan berjudul “Enjoy, Fatinah!”. Di sana kubuka kotak gambar berisi kenangan pendakian.

Bersama terbukanya warna-warni kenangan di layar laptop,

terbuka pula memori di kepala. Tentang obsesi yang tertuang dan kembali

terkurung. Tentang hasrat menelusuri alam yang mengalir apa adanya tanpa

kusadari. Kemudian memori ini melucur pada masa kubebaskan obsesi di alam lepas

hingga harus kukurung kembali sampai ada yang bisa menerimaku apa adanya.

Aku kangen naik gunung. Seruku

pada diri seraya mengingat perencanaan pendakian terakhir bersama teman-teman C-Ker Backpacker yang gagal di detik-detik

keberangkatan. Aih, selalu saja begitu. Aneh kupikir, setiap perjalanan yang

terlalu direncanakan lebih sering gagal terealisasikan di detik-detik akhirnya.

Yes, Im in!

“Lisfa, kau mau ikut gak ke Gede?” sebuah ajakan muncul di layar percakapan WhatsApp antara aku dengan salah seorang sahabat di sana. Laksana hujan yang dirindukan rerumputan tanah gersang, pertanyaan itu benar-benar membayar kerinduan yang sedang melanda hatiku. Sejenak setelah membaca pesan itu, semangat pada diri ini kembali menyeruak jauh lebih lebat dari biasanya.

“Mauuuuu,” balasku jelas.

“Ayo! Bareng anak-anak SPJ nih!” jawab sahabatku lagi.

“Peduli Jilbab? Perempuan semua dong? Gak ada laki-lakinya? Berangkat kapan?” tanyaku untuk memastikan

“Ada cowoknya, temennya Kak Tiwi. Akhir Mei ini jalan.”

“Oke. Ikut!”

Sesingkat itu percakapanku dengan salah satu sahabat yang mengajakku melakukan pendakian, kurang lebih dua bulan sebelum keberangkatan yang ditentukannya. Sebuah ajakan singkat yang ternyata memiliki cerita yang cukup panjang. Sejak awal hingga berakhirnya pendakian kami.

Hallo Strangers, Im Lisfah!

Berselang beberapa hari dari percakapan itu, sebuah

notifikasi asing masuk ke WhatsApp-ku saat aku sedang melepas lelah dengan

teman-teman Kopaja sehabis berkeliling Sanggar Anak Akar, Kalimalang.

Gede, yuk! Begitu nama grup yang baru kuhuni pada 9 Aprli 2014 lalu.

“Where am I?” adalah pertanyaan yang pertama kali kulontarkan dalam grup.

“Ini grup pendakian yang ane kasih tau itu, Lis,” jawab sahabatku dalam grup tersebut, meskipun kami sedang duduk berjarak lima kaki.

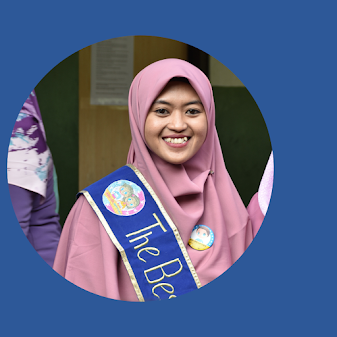

“Hai, salam kenal. Aku Lisfatul Fatinah Munir. Bisa dipanggil Lisfah, Fatul, atau Fatin!” tulisku pada sebuah perkenalan virtual ini sambil membubuhkan emoticon cengiran selayaknya cengiran yang akan kuberikan jika mereka berkenalan langsung denganku di dunia nyata.

Dalam grup ini hanya satu nomor yang dikenali phonebook-ku, yaitu nomor sahabat yang menarikku ke dalam grup. Selebihnya, aku hanya mengenal mereka melalui serangkaian kata yang mereka kirim di grup.

Yang kuingat, pada awal bergabung di grup ini yang paling aktif adalah nomor dengan nama profile ~andhika (Dhika), sebuah nomor yang tetiba menanyakan arti namaku. Selanjutnya ada nomor dengan nama profile ~Ratih Pratiwi (Kak Tiwi) yang kemudian aku tahu bahwa kami akan menjadi teman di tempat lainnya. Kemudian nomor dengan nama profile ~Yudhit Beda (Yudhit) yang menjadi admin di grup. Sedangkan yang lainnya aku kurang tahu, karena yang lain memang sangat jarang muncul.

Di grup ini sebenarnya aku awalnya tidak terlalu aktif, hanya sesekali muncul jika memang perlu. Lagipula, ada kecanggungan dalam diriku saat melihat cara bercanda yang lainnya –yang tampak sudah saling mengenal sangat dekat. Karena belum terbiasa dengan gaya bercanda mereka, maka aku lebih memilih menjadi silent reader sambil belajar mengenal karakter diri masing-masing dari mereka.

Destinasi yang Berubah dan Hati

yang Gundah, Hufh!

Hampir sebulan aku menghuni grup ini. Entah bagaimana ceritanya, destinasi kami yang mulanya adalah Gunung Gede, kini berubah menjadi Pangrango dan nama grup tetiba berubah menjadi Pangrango, anyone?

O, God! Setelah tahu destinasi kami berubah, mood untuk

ikut ke pendakian ini mulai menurun. Surya Kencana di Gunung Gede adalah alasan

aku mau bergabung dengan tim ini. Tapi jika destinasi sudah berubah? A,

entahlah!

Menyebalkan sekali rasanya saat tahu aku tidak akan

bertemu Surya Kencana. Dan yang paling menyebalkan adalah dalang pengubah

destinasi ini! Meskipun aku belum tahu siapa dalangnya, tapi pada saat itu rasa

sebalku dominan tertuju padanya.

Tidak cukup kedongkolanku pada tim ini karena destinasi yang berubah. Ternyata tanggal pendakian pun ikut berubah. Pendakian yang mulanya diagendakan akhir Mei kini berubah menjadi awal Juni, tepatnya pada 6-8 Juni 2014.

Aaaarrrggghh! >_<

Saat itu juga aku panik! Aih, bagaimana tidak panik,

karena mulanya pendakian berlangsung akhir Mei, maka pada akhir April lalu aku

mendaftar lomba lari 10 Km yang diadakan Jakarta International 10 K pada 8 Juni

2014.

Berhubung registrasi sudah diurus dan pada 29 Juni 2014 aku sudah bisa registrasi ulang sekaligus mengambil nomor punggung, jadi untuk saat itu aku memutuskan untuk mengundurkan diri saja dari pendakian ini. Sayangnya, aku tidak cukup berani mengatakan bahwa aku akan mengundurkan diri. Maka, aku mengulur waktu untuk mengundurkan diri dan menunggu moment yang cukup tepat untuk memberitahu batalnya keikutsertaanku pada pendakian ini.

Kendati aku berniat mengundurkan diri dari pendakian ini, tetapi aku tetap berusaha menggurus hal-hal yang menjadi tanggung jawabku atas tim ini. Misalnya menyiapkan kompor, mencari pinjaman tenda untuk back-up perlengkapan, termasuk untuk mengurus simaksi. Ya, meskipun akhirnya simaksi yang sudah diregistrasi dan dibayar tersebut tidak diverifikasi dengan alasan kuota penuh. Fiuh!

Bapak Rempong dan Persiapan

Membahana

Ada yang menarik

dalam pendakian kali ini. Selama dua

tahun terakhir memulai kembali aktivitas pendakian, aku nyaris tidak pernah

melakukan persiapan yang matang. Planning pendakian dilakukan dengan mendadak.

Paling lama persiapan dilakukan sepekan sebelum perjalanan dan perlengkapan

yang dibawa pun tidak memntingkan keselamatan.

Nah, berbeda dari

biasanya, persiapan pendakian kali ini bernar-benar heboh, menurutku. Persiapan

heboh yang cukup mengingatkanku pada masa-masa aku masih aktif dalam aktivitas alam.

“Sebelum naek, gue minta lu semua pada olahraga ya. Buat latihan fisik sebelum naek. Minimal olahraganya lari. Yang males-malesan olahraganya mending out dari sini.”

Kurang lebih begitu kalimat yang dikirim Dhika pada suatu pagi. Respon dari teman-teman di grup pun bermacam-macam. Tapi dominan dari yang mereka merespon malas berolahraga. Lucu sebenarnya melihat respon mereka, mungkin karena dominan dari penghuni grup adalah orang-orang yang belum pernah mendaki, jadi mereka belum tahu untuk apa olahraga dilakukan sebelum pendakian. Kala itu yang aku lakukan hanya diam dan menuruti perintah itu saja.

Sebenarnya sejak dua tahun ini kembali ke aktivitas alam,

aku juga sangat jarang memerhatikan persiapan fisik. Pendakian dan penjalanan

dua tahun belakangan aku lakukan bermodalkan kesenangan yang membuatku bisa

menyelesaikan pendakian dan perjalanan. Ya, meskipun cara ini sebenarnya salah.

Maka di pendakian kali ini –sejak menerima intruksi pertama dari Dhika, aku

langsung melakukannya dengan semangat baru.

Hari pertama melakukan persiapan fisik, aku berlari di tempat, push-up, sit-up, back-up, dan menguji kekuatan kaki dengan melakukan kuda-kuda selama beberapa menit di teras atas rumah. Di sinilah aku seperti kembali ke masa lalu. Setiap gerakan yang kulakukan membawaku pada kenangan enam tahun lalu yang sudah terkubur terlalu jauh. Jatuh ke palung memoriku yang terdalam, yang membuatku pernah melesat dan terpental.

Enam tahun lalu, saat pertama kali aku melakukan pendakian bersama teman-teman kelompok Pecinta Alam, persiapan fisik memang dilakukan minimal dua bulan sebelum pendakian. Semua anggota atau calon anggota pengembaraan (istilah pendakian yang digunakan di kelompok Pecinta Alam yang aku ikuti) dikenakan latihan fisik wajib dua kali setiap pekan.

Dulu yang aku lakukan saat latihan fisik adalah berlari minimal

10 putaran tanpa boleh berhenti dan dilakukan dengan pola seri; berlari satu

putaran lapangan sekolah kemudian push up, sit up, dan backup masing-masing

sepuluh kali. Dilanjutkan berlari satu putaran lagi kemudian push-up, sit-up,

dan back-up. Begitu seterusnya hingga 10 putaran. Semakin hari, latihan fisik

akan semakin bervariatif dan bertambah sulit.

Latihan fisik tambahan selain berlari di lapangan adalah berlari

naik turun tangga membawa carrier sambil menenteng jerigen air di dua tangan.

Latihan fisik ini biasanya ditutup dengan latihan dengan wall climbing bersama teman-teman dan senior kelompok Pecinta Alam.

Aaah, menyenangkan sekali rasanya jika bisa latihan fisik seperti itu lagi. Yang aku lakukan saat mengenang semua itu hanya mengulas sebuah senyum sambil berseru pada diri sendiri. Just to it, Fah! Kala itu aku yakin akan ada masa aku bisa melepaskan keliaran yang terkurung alam diriku dengan caraku sendiri bersama orang-orang baru yang bisa menerimaku apa adanya.

Hampir setiap hari grup WhatsApp pendakian selalu ramai. Sejak memberi tugas berlari secara rutin dan melaporkan hasil berlari menggunakan Endomondo, aplikasi android untuk aktivitas olahraga, Dhika lebih sering muncul di grup, terutama untuk memberikan pengarahan untuk persiapan pendakian. Perlengkapan individu, perlengkapan kelompok, logistik, estimasi dana, hingga itinerary (jadwal perjalanan) diurusnya. Melihat betapa prepare-nya Dhika, yang mulanya aku pikir posisi leader ada pada Kak Tiwi sepertinya keliru. Yup, secara performance, Dhika adalah leader pandakian ini, because I think he has more experiences adventure.

Tak ada yang aneh menurutku dari segala persiapan yang sudah diatur Kak Tiwi dan Dhika. Tapi entah bagaimana semua persiapan yang dilakukan dua manusia yang belum aku ketahui wujudnya ini serasa sangat membahana bagiku. Terlebih lagi Dhika yang sempat mengancam akan mengundurkan diri dari pendakian karena satu bulan pertama persiapan hampir tidak ada yang melaporkan hasil olahraganya. Karena betapa prepare-nya Dhika, aku punya panggilan khusus untuknya selama persiapan pendakian ini. Bapak Rempong, begitu aku memanggilnya di belakang. Hahaha XD

Kerempongan lain yang aku temukan adalah betapa update-nya bapak yang satu ini tentang alat-alat pendakian. Sebelum pendakian, Dhika sering memposting berbagai info sale peralatan pendakian seperti sepatu gunung dan carrier. Kak Tiwi tidak ketinggalan juga untuk ikut promosi rok celana untuk perempuan-perempuan di grup ini. Cuma decak heran yang aku lakukan saat melihat tingkah dua orang ini.

Dua orang ini semakin membuatku geleng-geleng kepala dan

merasa aneh sejak kami membincangkan makanan yang akan dimasak selama di

gunung. Ayam lada hitam. Itu pilihan Dhika. O God, ke gunung makan ayam lada

hitam? Gak salah? Mana kesan gunungnya? Spontan responku dalam hati.

Sejak pertama kali melakukan pendakian, yang biasa aku

masak di gunung hanya hal-hal simple seperti tumis kangkung, telur, ikan asin,

mie, dan nasi. Bahkan selama masih menjadi anggota muda di Pecinta Alam, sumber

makananku hanya daun-daunan yang ada di sekitar tenda dan cacing. Pernah juga

aku hanya memakan ikan asin dan minum minyak tawon untuk menghangatkan badan.

Semua kehebohan persiapan di grup ini secara spontan aku ceritakan pada salah satu teman yang biasa melakukan pendakian bersamaku. Responnya hanya satu kalimat, “Gue mah males, Lis, kalo kudu repot gitu.”

“Gak apa-apa deh, Kak. Buat pelajaran juga nih. Sekian

lama perjalanan gak pernah serempong ini. Gegara Bapak Rempong nih, gue jadi

ikutan rempong gini. Hihihi,” jawabku sambil tersenyum lebar menunjukkan

gingsul.

Sebuah Rencana Hati

Tepat satu pekan sebelum pendakian, entah siapa yang pertama kali mengusulkan, akhirnya kami yang ada di grup memutuskan untuk melakukan kopdar pada 29 Mei 2014. Update terakhir yang kubaca dalam WhatsApp, kami akan kopdar di Kota Tua. Okelah, Kota Tua cukup dekat dari rumahku, tidak ada masalah dengan lokasi pertemuan kami yang akan dilakukan pukul 17.00 WIB.

Sebenarnya aku kurang berminat untuk turut serta dalam Kopdar sebab beberapa urusan. Pagi hari aku latihan lari di Monas, dilanjutkan dengan mencuci pakaian kotor, dan siang harinya aku sudah membuat janji dengan salah seorang teman, Kak Firdha, untuk melakukan pendaftaran ulang lomba lari Jakarta Internatonal 10 K di Mal F(X), Senayan.

Pukul 14.00 WIB, aku dan Kak Firdha sudah ada di atas bus menuju Mal F(X) untuk melakukan pendaftaran ulang lomba lari dan mengambil nomor punggung. Tetiba sebuah telepon masuk dari sahabat yang mengajakku ke pendakian kali ini.

“Di mana kamu, Lisfah? Di kirimin pesan WhatsApp gak dibalas-balas!” suara di seberang sana menyergahku.

“Di bus menuju F(X), mau nemenin Kak Firdha ke pendaftaran Jakarta International 10 K. Lagi gak aktifin WA. Ada apa memangnya?” aku berbohong pada sahabatku. Padahal saat itu aku tidak hanya menemani, melainkan juga ingin melakukan pendaftaran ulang dan mengambil nomor punggung.

“Udah baca WA grup, belum? Nanti kita kopdaran. Kalo mau kita ketemuan di Lapak Kebayoran, habis itu angkutin buku ke Rawamangun, terus kita langsung ke Kotu buat kopdaran,” sahabatku berbicara cukup panjang. Saat itu kepalaku benar-benar dijejal rasa bersalah dan rasanya ingin meneriakkan GUE GAK JADI IKUT!

“Umm, aku di F(X) nanti. Ngantri pendaftaran ulangnya juga lama kayaknya deh. Gak yakin keburu kalau mau ngangkutin buku dari Kebayoran ke Rawamangun. Ketemuan dulu deh di F(X). Insya Allah aku ikut kopdarannya,” aku menjawab sambil berpacu dengan pikiran untuk segera menentukan keputusan.

Di akhir percakapan lewat telepon ini, aku memutuskan untuk tetap menghadiri kopdar. Di saat kopdarlah aku berencana akan menyampaikan kebatalanku untuk ikut pendakian. Setelah telepon dari sahabatku berakhir, aku terus memikirkan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan batalnya keikutsertaanku dalam pendakian ini.

“Lisfah, udah sampe!” seru Kak Firdha, membuyarkan lamunanku.

Aku melangkahkan kaki kiri, menuruni tangga pijakan untuk keluar dari bus dengan perasaan gundah dan penuh pertimbangan. Ah, siapapun tolong ajari aku mengambil keputusan dengan bijak!

Bersambung …,

17 June 2014

Posted by Fatinah Munir

Rembulan Separuh

Hangat tangannya menyentuh jemariku. Sesekali

menyingkap rambut yang menutupi sebagian wajahku. Aku masih merasakan

jari-jarinya yang besar, yang membelai rambutku dengan sangat perlahan. Lalu

dia meletakkan kepalaku di salah satu pundaknya.

Aku menghabiskan tujuh malam menjelang purnama

bersamanya. Seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tujuh malam

menjelang purnama, dia memanggilku ketika langit barat tak lagi biru. Sejak

bias jingga mengkhatulistiwa hingga ufuk timur kembali merona, dia ada di

sampingku.

Selama itu, dia tak berbicara. Hanya mengajakku

berjalan menelusuri jalan ibu kota dan duduk di tempat yang nyaman untuk

menatap bentangan gulita. Selama itu dia diam tanpa mau memberi cerita atau

kata-kata manis selayaknya lelaki yang sering singgah di hati wanita.

Jika aku sudah menunjukkan tanda-tanda kebosanan,

dia mulai tersenyum dan menggenggam tanganku semakin erat. Atau bahkan sesekali

merangkulku di balik tangannya yang kekar tapi lembut dalam menyentuh.

***

Beberapa purnama lalu, setelah sebaris doa aku

sampaikan pada rembulan sendiri di langit malam. Sama seperti diriku yang

sendirian di tengah ruang penuh jendela yang tak bertirai. Yang dengan lugu aku

berharap bulan itu menyampaikan doaku kepada Tuhan.

Menjelang purnama selanjutnya, aku menunggu

balasan dari rembulan, dari Tuhan. Kukira rembulan lupa menyampaikan doaku

kepada Tuhan, atau Tuhan lupa mengabulkan doa-doaku yang pernah kutitipkan.

Pasrah. Kutenggelamkan wajah di atas bantal hijau yang tak lagi nyaman untuk

merehatkan badan. Lalu aku terlelap bersama harap pengabulan doa.

Tiba-tiba….

Tubuhku terangkat, melayang di udara yang

mengigilkan raga. Secepat hembusan angin dingin yang membalut kulitku yang

pucat, secepat itu pula aku merasakan kehangatan yang membuatku semakin nyaman.

Aku meneruskan tidurku masih dalam keadaan melayang.

Lama aku terpejam hingga ketika aku membuka mata

secara perlahan, aku tak dapat melihat. Semuanya gelap.

Ada gerak lembut yang membuatku takut. Kubuka

mata ragu-ragu dan kudapati aku terbangun di atas pangkuan lelaki yang tak

kukenal. Perlahan dia mengangkat kepalaku dari pangkuannya. Dia tersenyum

ramah. Dia tak berkata, hanya membiarkanku mematung, bingung.

Aku terdiam lama hingga aku menyadari aku sudah

berada di tempat yang indah. Gelap tapi bergemerlap. Dia menunjuk ke langit.

Memerintahkanku memperhatikan lingkaran yang belum penuh. Kuning keemasan yang

membuatku kepaku. Indah. Mataku terbuka sempurna untuk menikmatinya.

Aku bergumam sendirian bertanya, mengingatkan

diri bahwa malam ini adalah tujuh malam sebelum purnama. Lelaki itu mengangguk

dan menatapku dengan hangat.

Dia meraih tanganku yang terlipat di dada dan

meletakkannya di atas kedua pahaku yang terbalut celana hitam yang mulai

kelabu. Aku hanya diam, menuruti segala geraknya yang tanpa kata dan aku tetap memperhatikannya.

Tangan lelaki itu terbuka, memperlihatkan sesuatu

yang tak asing di mataku. Rembulan separuh ada dalam genggaman lelaki itu. Aku

tersenyum, berusaha menampakkan wajah seindah-indahnya. Sebagai tanda bahwa aku

senang dengan apa yang ada di depan mata, dengan yang dia bawa.

Lelaki itu mengangkat tangannya ke udara dan

memperlihatkan bahwa rembulan separuh yang ada di genggamannya akan

menyempurnakan rembulan yang ada di langit malam itu. Sekali lagi aku

tersenyum, semakin sumbringah.

Tiga per empat putaran sudah rembulan bergerak ke

timur dan aku terpejam tanpa sadar. Aku merasakan hangat tangannya membelai

rambutku dengan mesra dan meletakkan kepalaku di dadanya. Mendekapku hingga aku

lelap bersama ritmik napas di balik dada lebarnya.

Aku terbangun di atas kasur berselimut tebal

berdebu, tempatku tidur di setiap malam. Aku baru sadar, bahwa rembulan

menyampaikan doaku dan Tuhan baru saja mengabulkan permintaanku. Aku bisa

tersenyum, setelah dua belas purnama tak sanggup meraih bahagia.

Malam-malam selanjutnya, aku kembali terjaga

ketikta dia menempelkan segaris cahaya yang dibawanya untuk rembulan yang

menggantung di langit. Hingga rembulan itu bulat sempurna, menjadi purnama.

***

Tujuh malam sebelum purnama, lelaki itu selalu datang membawa separuh rembulan dalam genggamannya. Sebelum rembulan di langit bulat sempurna.

Tujuh malam sebelum purnama, aku selalu terbangun

saat rembulan sedang ada di puncak khatulistiwa. Terbangun dalam pangkuan

lelaki yang dapat membuatku tertawa.

Tujuh malam sebelum purnama, lelaki itu

menemaniku duduk di atas menara tua bercat usang yang nyaris tak terlihat di

waktu malam. Hingga rembulan itu bulat sempurna, menjadi purnama.

Purnama, aku memanggilnya.

Aku masih merasakan kehadirannya, menjelang

malam-malam purnama. Meski kini dia menghilang, kehangatannya masih saja

menyapa ketika aku menatap rembulan yang nyaris sempurna.

Rembulan separuh, tujuh malam sebelum purnama,

adalah hari-hari indah bagiku yang selalu bermurung durja. Mengingat

kedatangannya, merasakan napasnya, dan kehangatan jemari besar miliknya yang

menyentuh jemariku.

Sejuta Cerita Juni Hari Pertama

Juni hari pertama tahun ini. Tepat hari akhir pekan, jadwal

diriku belajar merutinkan diri untuk berlari ke Monas sejak dini hari. Tak ada

yang cukup istimewa di hari ini, sejak aku menyadari bahwa hari ini sudah

berganti bulan dan sudah mendekati waktu Ramadhan. Yang berbeda di hari ini

adalah sebuah rencana pada malam sebelumnya: aku bersama beberapa temanku akan

lari pagi bersama dengan meeting point

di Silang Monas pukul setengah enam pagi, disusul agenda ikut berpartisipasi

dalam tebar flyer bersama teman-teman Solidaritas Peduli Jilbab (SPJ). Tapi

kenyataanya, semua rencana berubah. Hari yang aku pikir tidak cukup istimewa

selain sebagai hari pertama pergantian bulan, ternyata punya sejuta warna dan

cerita dari Silang Monas hingga Istora Senayan.

***

Pagi pertama bulan Juni, aku bangun kesiangan. Awal yang tak

cukup baik, tapi semoga bisa terus diperbaiki di hari selanjutnya. Pukul 5.20

pagi aku baru terjaga, bukannya bergegas mandi, aku malah bergelung malas di atas

kasur. Pukul setengah enam tepat aku bergegas mandi dan lari pagi ke Monas

dengan waktu melewati rencana awal. Kurang dari pukul setengah tujuh aku sudah

berlari kurang lebih 2 Km dan hampir tiba di Monas. Aku mengeluarkan smartphone dari tas kecil yang sudah

kusandangkan sejak dari rumah, lalu aku mengirim pesan ke salah satu teman

melalui What’s App.

“Di rumah. Lagi nunggu Erni,” jawab Kak Firdha, temanku

setelah kutanya posisinya.

Aih, Erni pasti bangun kesiangan lagi, aku menerka dan ternyata

benar saja.

Aku tiba di Monas beberapa menit kemudian. Memasuki ke area

Monas, hasrat berlariku seketika buyar. Area Monas terlalu padat karena ada

acara dari salah satu produk kacang. Sambil bertukar kabar dengan teman berlari

pagi ini, aku duduk sebentar di tepian hambaran rerumput hijau. Kurang lebih

lima belas menit saat aku duduk sambil mengamati orang-orang yang berlalulalang

di depanku, salah satu teman mengirim kabar.

“Aku di air mancur,” tertulis dalam salah satu pesan Kak

Pia.

Aku langsung menghampiri Kak Pia yang sudah tiba di air

mancur Silang Monas sambil menunggu Kak Firdha dan Erni yang belum terlihat

juga batang hidungnya.

Teeng….

Teeng….

Sekotak jam yang terpancang di salah satu ruas jalan Silang

Monas hampir menunjukkan pukul setengah delapan pagi. Matahari sudah naik

sepenggalah, memancarkan kehangatannya yang hendak berubah jadi sengatan panas.

Kak Firdha dan Erni belum datang juga.

Fiuh! Bosan menunggu cukup lama, berbincang ini itu sudah, melihat-lihat

sekeliling Silang Monas pun sudah. Maka akhirnya berfoto selfy adalah sisa pilihan yang kami lakukan untuk melepas bosan

menunggu teman yang datang kesiangan.

Fiuh! Bosan menunggu cukup lama, berbincang ini itu sudah, melihat-lihat

sekeliling Silang Monas pun sudah. Maka akhirnya berfoto selfy adalah sisa pilihan yang kami lakukan untuk melepas bosan

menunggu teman yang datang kesiangan.

Pukul delapan lewat sekian menit, akhirnya teman yang

ditunggu-tunggu datang juga. Kami –aku, Kak Firdha, Erni, Kak Pia, Azizah (adik

kelas Kak Pia), berlari dari silang monas menuju Bundaran HI.

Aku dan Kak Firdha berlari terlebih dahulu. Sisanya di

belakang, entah berlari, entah berjalan. Setibanya aku dan Kak Firdha di

Bundaran HI, yang lainnya belum tiba hingga kami menunggu lebih dari limabelas

menit lamanya.

Ada yang unik di Bundaran HI selama aku dan Kak Firdha

menunggu yang lainnya tiba. Hari pertama Juni, Bundaran HI dikepung beribu

sosok, beribu maksud, beribu suara.

Saat aku dan Kak Firdha menunggu yang lainnya tiba, beberapa

menit setelah kami berdiri sambil melihat-lihat sekeliling, sekumpulan sosok

berkostum putih menghambur sambil membawa atribut merah putih dihiasi sketsa

wajah lelaki tirus yang sedang menjadi orang nomor satu di Jakarta. Berbagai

stiker dan pin dibagikan ke banyak orang yang menghabiskan pagi di Bundaran HI.

Yel-yel dan nyanyi dukungan mereka gaungkan di bawah langit Jakarta yang tak

lagi teduh. Ditambah rangkaian sosok-sosok aneh dengan kostum aneka rupa

layaknya para peraga busana di Jember Fasion Festival. Suara musik tradisional

seperti tanjidor dan beberapa pasang ondel-ondel ikut menyapu sunyi di tengah

para pelari pagi Bundaran HI.

Sejenak mataku terpana. Kemudian buyar tetiba.

“Ayo sehat tanpa rokok!”

Seruan itu menyeruak ke telinga tepat setelah suara tanjidor

dan sorak konvoi menghilang. Saat aku memutar pandangan, kurang lebih dua puluh

meter di sisi kiriku seorang lelaki muda berbadan tegak dengan kaos putih dan

toa di tangannya sedang meneriakkan hal yang berbeda.

“Selamat Hari Tanpa Rokok Sedunia!” begitu katanya berulang.

Baru saja aku dan Kak Firdha ingin menghampiri lelaki

penyeru “Selamat Hari Tanpa Rokok Sedunia!” tetiba teman-teman yang lainnya

tiba, melambaikan tangan sambil menunjukkan barisan gigi mereka, menyengir

karena tahu aku dan Kak Firdha sudah menunggu mereka cukup lama.

Setelah kami berkumpul, bukannya menuju kerumunan antirokok,

kami malah menghampiri sekerumunan merah di sisi lain Bundaran HI. Mereka

adalah teman-teman dari SPJ, salah satu di antara mereka adalah seorang sahabat

kami, Kak Lina. Di tengah kerumunan perempuan dengan nuansa merah, aku dan yang

lainnya bercipika-cipiki, berbincang sejenak, mencoba mengikat hati dengan sapa

dan tanya. Kemudian kami berpisah lagi.

Beberapa saat setelah aku berpisah dengan teman-teman SPJ,

tetiba kerumunan lainnya menyedot perhatian. Dari jauh tampak sekumpulan

anak-anak sekolah dasar hingga menengah membawa banyak atribut yang didominasi

kata “rokok”. Semuanya berteriak riang, “Say no to the tabaco, Say yes to the

life!” dengan irama serentak.

Waw! Itu kata pertama yang aku ingat saat melihat kerumunan

ini. Keterpanaanku pada mereka melebihi keterpanaanku pada konvoi merah putih

beratribut orang nomor satu di Jakarta saat ini. Tanganku mengambil handphone

dengan refleks, bergegas mengabadikan kerumunan yang sangat menarik perhatianku

dan banyak orang di sekitar Bundaran HI.

Di sinilah aku baru teringat bahwa hari ini, hari pertama

bulan Juni adalah Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

Kala itu, mataku terus menyusuri berbagai atribut kece yang digunakan anak-anak sekolah di depanku. Satu satu

kuabadikan dalam handphone. Hingga aku

dan teman-teman digiring untuk berkunjung ke salah satu stand Anti Tembakau. Di

stand ini kami berfoto dengan berbagai atribut Anti Tembakau. Keren! Itu komentar

pertamaku pada salah satu bagian warna di antara warna warni Bundaran HI pagi

ini. Usai berfoto, tanpa disangka kami mendapatkan sekotak susu. No matter berapa harga susu yang

dibagikan ini. Tapi sekotak susu ini bisa direpresentasikan sebagai pengganti

rokok. Dan ini jauh dan jauh lebih baik daripada menghisap rokok ataupun

menghirup asap rokok.

Tak berhenti sampai di sini. Warna warni Bundaran HI muncul kembali.

Saat aku berputar arah menuju Monas kembali, dua perempuan muda seusiaku

berjalan sambil membawa kantung sampah. Hampir di setiap langkah mereka

merunduk, membungkuk, berjongkok, kemudian memungut sampah-sampah yang

berserakan di sekitar Bundaran HI. Its

really amazing!

“Mereka lagi mungutin sampah, bantuin yuk!” seru Kak Firdha

yang saat itu sambil berjalan mendahuluiku, mulai memungut sampah di dekatnya

dan dimasukkan ke dalam kantung sampah yang dibawa dua perempuan muda itu. Tanpa

berpikir panjang, aku membuntuti Kak Firdha. Memungut sampah-sampah di

sekitarku untuk dimasukkan ke dalam kantung sampah yang sama.

Masih di Bundaran HI. Aku berhenti sejenak untuk menikmati

sekotak susu hadiah Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tepat saat tenggakan terakhir,

dua perempuan dengan kantung sampah hitamnya sedang memungut sampah di dekatku.

Aku dan Kak Firdha menyodorkan kotak susu kami yang sudah kosong. Tetiba satu

di antara dua perempuan dengan kantung sampah ini berseru, “Kami juga dari UNJ,

Kak! Kakak dari UNJ kan?”

“Kak Lisfatul Fatinah kan?” sahut perempuan yang satu lagi.”

Kemudian terjadilah perbincangan pendek dengan dua perempuan

yang ternyata satu kampus denganku, meskipun aku tidak mengenal mereka.

“Boleh minta foto kalian?” tanyaku dengan pikiran di kepala

sudah berkutat bahwa aku akan menceritakan mereka dalam tulisan di blogku. Beruntung mereka mau difoto. Buat mereka, ada sebukit kagum disertai doaku. Semoga setiap sampah yang dipungutnya senilai dengan meranggasnya setiap dosa mereka. Semoga semakin banyak orang-orang seperti mereka. Amin.

Perjalanan kami lanjutkan menuju Silang Monas. Saat kembali

ke Silang Monas, aku berlari bersama Kak Firdha dan Erni. Rencana awalnya, kami

akan langsung pulang setelah beristirahat sejenak di bawah pepohonan yang ada

di seberang gedung Bank Indonesia. Tapi lagi-lagi kenyataannya berbeda dari

rencana. Obrolan-obralan melepas lelah justru menjerumuskan kami untuk beralih

lokasi ke Istora Senayan, menelusuri hamparan buku di Jakarta Book Fair 2014.

Menggunakan Transjakarta, kami –tanpa Kak Pia dan Azizah,

menuju Mal F(X) untuk mengambil race pack

lomba lari Jakarta International 10 K dilanjutkan berjalan kaki menuju Istora

Senayan. Awalnya aku tidak punya keinginan untuk membeli sebuah buku pun di

sini. Tapi entah mengapa, sebuah buku yang tergeletak di salah satu rak buku

murah menarik perhatianku untuk dibaca judulnya, membaca sinopsisnya, membaca beberapa

lembar isinya, lalu membawanya ke kasir untuk ditukar dengan sejumlah uang yang

aku bawa. Akhirnya, jadilah aku membeli satu buku.

Berlanjut ke stand buku lainnya. Ah, bohong sekali kalau aku

tidak akan membeli lagi buku-buku yang lainnya. Hingga satu jam berputar di

antara buku-buku, aku sudah mengantungi tujuh buku dan enam pasang kaos kaki. Ditambah

lagi dua buku lainnya saat hendak melangkah ke pintu keluar.

Adalah Tak Lepas Menatap Jendela, sebuah novel yang pertama kali menarik perhatianku di Jakarta Book Fair 2014 ini. Novel ini bercerita tentang perjuangan orang tua yang memiliki anak dengan autisme. Buku ini cukup tebal, tapi uang yang aku keluarkan bisa dibilang sangat tipis alias sedikit. How lucky I am! :D

Ada juga Sindrom Asperger, buku yang mengupas tuntas tentang

anak-anak dengan sindrom Asperger. Sama dengan novel Tak Lepas Menatap Jendela,

buku ini aku bayar dengan harga sangat murah. Lebih murah dari novel Tak Lepas

Menatap Jendela.

Panduan Hemat Keliling Rusia dan Panduan Sukses Orang

Indonesia di Jepang adalah dua buku travelling keluar negeri yang aku beli

dengan harga sangat murah. Aku membeli kedua buku ini dengan harapan semoga

suatu hari aku bisa kesana. Amin!

Yang lainnya adalah buku Screaming-Free Parenting, buku

parenting yang menarik perhatianku karena kata “screaming” di sampulnya. Well,

penasaran bagaimana mendidik anak tanpa teriak atau amarah, jadilah aku membeli

buku bersampul “sejuk” ini. Kemudian satu lagi novel berjudul Rindu Purnama

yang bercerita tentang anak jalanan. Berharap novel ini bisa membantuku –menjadi

referensi menulis, untuk untuk menuliskan pengalamanku bersama anak-anak

jalanan.

Ada juga buku tipis tapi punya manfaat besar buatku saat

ini. Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Prestasi Bebas Stress adalah buku

kecil tapi super dengan panduan menulis skripsi mulai dari pematangan ide

sampai ke tahap presentasi.

Beberapa langkah menuju pintu keluar, aku menemukan dua buku

lagi. Look Me in The Eye dan Sally (Cinta dalam Kegilaan Anakku), dua judul

yang membuatku rela mengantre di kasir cukup lama. Look Me in The Eye adalah

novel yang ditulis dari sudut pandang anak dengan sindrom Asperger tentang

kehidupannya, bahasanya menarik. Serupa dengan novel Insiden Anjing di Tengah

Malam yang Bikin Penasaran milik Mark Hadoon. Sally (Cinta dalam Kegilaan

Anakku) adalah novel tentang gadis bipolar yang diceritakan dari sudut pandang

seorang ayah.

Itulah sejumlah buku yang aku beli di Jakarta Book Fair 2014

denganharga setiap bukunya berkisar Rp5000, Rp9000, Rp12.000, dan Rp20.000 saja.

Pukul 2.15 siang. Aku harus pulang, meski sebelumnya aku

harus ke Benhil untuk mencetak sejumlah sertifikat. Dan rencana kali ini tidak

boleh gagal atau beralih ke agenda lain.

Dengan kaki yang terus melangkah sedari pagi buta, berlari kurang lebih 6 Km dan berjalanan

berjam-jam menyusuri tumpukan buku, puji syukur akhirnya aku bisa pulang. Tepat

pukul 5 sore aku tiba di rumah. Beristirahat sejenak sambil membaca ratusan

pesan What’s App, menjenguk keponakan disunat, dan menyusun kata-kata di layar

laptop menjadi cerita yang sekarang hampir selesai kalian baca.

Jika hari ini di antara aku malas keluar rumah dengan alasan

panas atau lelah. Bisa dibayangkan bagaimana aku akan kehilangan berjuta warna

dan cerita dari sekitarku. Sangat mungkin aku lamah merugi, apalagi jika

ternyata yang aku dapati ternyata hal seseru ini.

Tetiba aku teringat sebuah nasihat bahwa kehidupan bukan

tentang bagaimana kita menikmati dengan suka-suka, tapi tetang bagaimana kita

melewatinya dan melakukannya dengan segenap usaha, menerjang batas, mencari

peluang, dan keluar dari titik kenyamanan. Ini baru namanya hidup!

Alhamdulillah!

Setangkup Cinta dalam Sececah Beri

Banyak hal kecil menjadi terlalu kerdil dinilai diri

Lalu tatkala masa tiadanya tiba barulah disadari, yang kecil adalah yang sangat berarti

Setiap kali berpergian, biasanya aku akan membawa banyak hal

kecil-kecil yang kuanggap sebagai perintilan.

Mulai dari peniti, jarum, benang, buku bacaan yang sering tidak dibaca, bahkan

selampai yang sering tak digunakan kemudian hilang begitu saja.

Tentang salah satu barang perintilan yang sering kubawa di tas, selampai adalah benda yang

cukup penting tapi sering aku lupakan. Ya, aku lupakan dalam arti harfiah. Arti

yang sebenarnya.

Kebiasaan membawa selampai yang sering tak aku pakai ini

sudah ada sejak aku duduk di kelas sekolah dasar. Kebiasaan ini dimunculkan

bapak, lelakiku terkasih. Sejak aku kecil, bapak memberikan selampai untuk

dibawa kemana-mana. Untuk mengelap muka, menutup hidung kalau jalanan penuh

debu dan asap, atau untuk membersihkan hidung kalau-kalau suatu hari saya flu

tiba-tiba, begitu kata bapak. Padahal aku sudah berkali-kali bilang kalau aku

tidak terlalu membutuhkan selampai itu. Tapi bapak selalu berkali-kali lebih

banyak menyodorkanku selampai beraneka motif dan warna. Mulai dari yang

bermotif dan berwarna sangat feminin sampai motif dan warna yang maskulin juga

diberikan beliau kepadaku.

Tak tega menolak selampai-selampai yang disodorkan bapak,

biasanya aku akan tetap membawanya meski jarang sekali kupakai. Alhasil,

selampai pemberian bapak lebih sering hilang karena aku letakkan sembarang

tempat dibandingkan karena sering kupakai.

Beranjak tahun-tahun berikutnya, hingga tiba muncul

kebutuhan memakai masker di Jakarta karena asap dan polusi kendaraan. Aku malah

melirik menggunakan masker seharga lima ribu rupiah yang terbuat dari bahan

yang dilapisi busa dibandingkan menggunakan selampai bapak. Tapi intensitas

kehilangan selampai

pemberian bapak masih tetap saja terjadi. Anehnya, meski

selampai bapak jarang kupakai, aku akan tetap melapor ke bapak kalau

selampainya hilang. Kemudian selang satu sampai dua hari, bapak akan kembali

menyodorkan selampai baru padaku dan melakukan rutinitas berkata, “Dijaga.

Jangan diilangin lagi.”

Hanya itu yang terucap dari mulut bapak. Tanpa ada amarah. Tanpa

keluh pun kesah karena berulang kali membelikanku sehelai selampai yang akhir

nasibnya akan hilang juga.

Sepele. Sehelai selampai yang bapak berikan kepadaku memang

sangat sepele. Bahkan aku merasakan bahwa aku terlalu menyepelekan itu. Buruknya,

aku baru merasakan itu akhir-akhir ini.

Akhiran ini bapak sudah jarang memberikanku sehelai

selampai, kecuali jika aku meminta langsung ke bapak. Belakangan ini aku

menjadi jarang membawa selampai sebagai perintilan.

Baru terasa betapa selampai pemberian bapak begitu pentingnya buatku. Sebab beberapa

hari tidak ada selampai, aku memang tidak bisa sembarang mengelap muka atau

tangan. Tidak juga bisa menutup hidung atau melindungi muka dari asap. Sampai-sampai

flu dan batuk karena efek debu jalanan.

Kemudian aku kembali tersadar betapa aku mengerdilkan hal

kecil yang pasti mempunyai peran besar dalam kala tertentu. Sehelai selampai

ini mampu menamparku dengan keras karena ia datang dari tangan bapak yang penuh

kasih, yang darinya ada setangkup cinta yang kasat mata.

Kadang atau lebih sering aku menganggap hal-hal kecil ini

sebagai hal kerdil dan memang tidak penting. Akhirnya menyepelekan adalah sikap

yang paling pertama mendobrak minta dikeluarkan. Lalu penyesalan adalah yang

kemudian datang setelah sebuah sadar muncul dari situasi dan rasa kehilangan.

Aih, tidak hanya pada sehelai selampai pemberian bapak. Tanpa

disadari, banyak hal-hal kecil yang lebih sering diremehkan. Setidaknya diremehkan

oleh seorang anak. Sebaris tanya dan sebait basa-basi orang tua mungkin tidak

begitu berarti bagi seorang anak, tapi ternyata semua itu berarti untuk kedua

orang tua. Semangkuk bubur ayam buatan emak di pagi hari mungkin hal yang biasa

bagi seorang anak, tapi bagi seorang ibu tu bukanlah semangkuk bubur biasa. Itu

adalah semangkuk bubur yang diramu dengan cinta dan sejumput kasih sayang untuk

anak-anaknya.

Mungkin saja kita berpikir hal-hal kecil ini adalah hal yang

teramat biasa dan memang tak penting karena semua itu dilihat dari posisi seorang

anak. Tapi setelah aku mencoba berpikir, mungkin akan berbeda rasanya jika aku

bersikap dan melihat hal-hal kecil ini dari sisi ibu dan bapak yang selalu memberi

kasihnya padaku.

Memang kadang aku harus melihat segala sesuatu dari sisi

yang berbeda, tanpa mengedepankan ego atau kehendak dari posisiku. Seperti bapak

yang hanya ingin aku memakai selampai pemberiannya dan emak yang hanya ingin

masakannya dimakan. Sudah. Hanya itu. Tanpa pinta lainnya.

Begitulah tanpa kusadari ada setangkup bahkan sebukit cinta

dalam sececah beri orang tua yang lebih sering disadari keberadaannya selepas

beri itu tak lagi ada.

Semoga Tuhan senantiasa menjaga kedua orang tuaku dan

menyayangi keduanya sebagaimana mereka

menyayangiku sewaktu kecil. Amin.